DIVXの新人エンジニアは、なぜ「1995年」に “タイムスリップ” するのか?

──自走力を鍛えるDIVX独自のオンボーディング研修

こんにちは、DIVXです。

本稿では、私たちがどのようにエンジニアを育てているかをご紹介します。

突然ですが、もしあなたが「1995年」にタイムスリップして、最新技術が使えない世界でWeb開発を任されたらどうしますか?

私たちが新人エンジニア向けに実施しているオンボーディング研修の内の一つである「1995年-1999年」は、まさにそんなシナリオを再現した「仮想プロジェクト」です。

なぜわざわざ過去に遡るのか──当時の技術水準に制限されたなかで、自ら課題を整理し、調査し、設計し、手を動かして実装し、DIVXがエンジニアに求めている「考える力」や「構造を捉える力」を身につけることが、このオンボーディング研修のねらいです。

この記事では、研修内容とともに、私たちが大切にしていることと、育てたいエンジニア像をお伝えします。

「1995年」のスタートアップ創業メンバーになる

1995年

はじめに

あなたは4年制の大学卒業後、新卒でとある会社に就職しました。

社名は「株式会社diivvxx」です。社長と社員は新卒のあなたしかいません。

あなたは予想がつかない未来にワクワクしています。インターネットがもたらす可能性の話を面接で社長から聞いたその日のうちに、全ての内定を辞退しました。

インターネット時代の幕開けです。社長はあなたにホームページを作れと依頼してきました。

ホームページとは、ブラウザというものを使ってみられる最先端の文書らしいです。ただの文書ではなく、画像をのせたり、動きをつけられたり、他のドキュメントへの導線を持たせられるのが特徴です。

説明としてはわかりましたが、いまいちイメージがわきません。あなたが戸惑っていると、社長は「こんな事ができるらしい」と参考になりそうなホームページをみせてくれました。

どうやらレンタルサーバというものを契約すると、ホームページが作れるらしいです。契約を済ませて、FTPアカウント情報というものをもらいました。

はじまりの課題「1995年」で、架空のdiivvxx社長から最初に言い渡されるのは「会社のホームページを作ってくれ」という一言。そこから「問い合わせをメールで受け取りたい」「ドメインを取得してほしい」「アクセス解析を入れてくれ」といった要望が次々と追加されていきます。

使用できるのは1995〜1999年当時に存在したHTML 2.0、Perl CGI、FTP、telnet、Vimといった技術のみ(ただし調査のみAIの使用は許可されています)。

この厳しい制約は、見た目ではなく「情報の構造」に集中させ、コンテンツをどう設計し伝えるかという、Web開発の最も根源的なスキルを徹底的に鍛え上げます。

1996年

一方的な発信から、双方向の対話へ

ホームページが好評を博し、事業は最初の成功を収めます。しかし、一方的な情報発信だけでは、顧客との関係は深まりません。次の課題は、サイトを「見る」だけのものから、ユーザーが「参加」できる 双方向の場へと進化させる ことでした。

この課題では、Webサーバーが単なる文書配布係ではなく、アプリケーション実行基盤となりうるという「サーバーサイドプログラミング」の根幹であることを学びます。

1997年

画一的なサービスから、質の高い体験へ

事業が安定期に入り、サービスの「質」が問われ始めます。多くのユーザーと画一的に接するのではなく、一人ひとりの顧客との関係を深め、より質の高いコミュニケーションを実現するにはどうすれば良いか。新たな課題は、 業務効率と顧客体験の向上 でした。

この課題では、Webアプリケーションを外部システムや個々のユーザーと連携させ、パーソナライズされた体験を生み出す「ステート管理」の本質を学びます。

1998年

間借りから、自社のブランド確立へ

サービスが広く認知され、事業は次のステージへと進みます。今度は、社会的な信頼を得て、独自のブランドを確立することが求められます。「何者であるか」をインターネットの世界で公式に名乗り、 自社のアイデンティティを確立する ことが、この年のテーマとなりました。

新入社員は、インターネットの根幹をなす「名前解決」の仕組みを構築します。この実践を通じて、Webの根幹を支えるインフラ技術への深い理解を獲得します。

1999年

成長痛を乗り越え、盤石な基盤の構築へ

しかし、事業の急成長はシステムの許容量を超えてしまいます。サービスが不安定になるという、成功企業が直面する典型的な「成長痛」が発生。事業の継続性を担保し、ユーザーからの信頼を守るため、 盤石なサービス基盤を構築すること が最終ミッションとなりました。今すぐ、我々だけの専用サーバーを立ててくれ!」という最終ミッションが依頼されます。

新入社員は、これまで作り上げた全システムを、性能と安定性に優れた新しい環境へ自らの手で移行させます。この経験により、単一の機能開発に留まらない、サービス全体の「信頼性」や「可用性」に責任を持つという、システム全体のオーナーシップが鍛えられます。

実際の研修成果物

──タイムトラベラーが持ち帰ったもの──

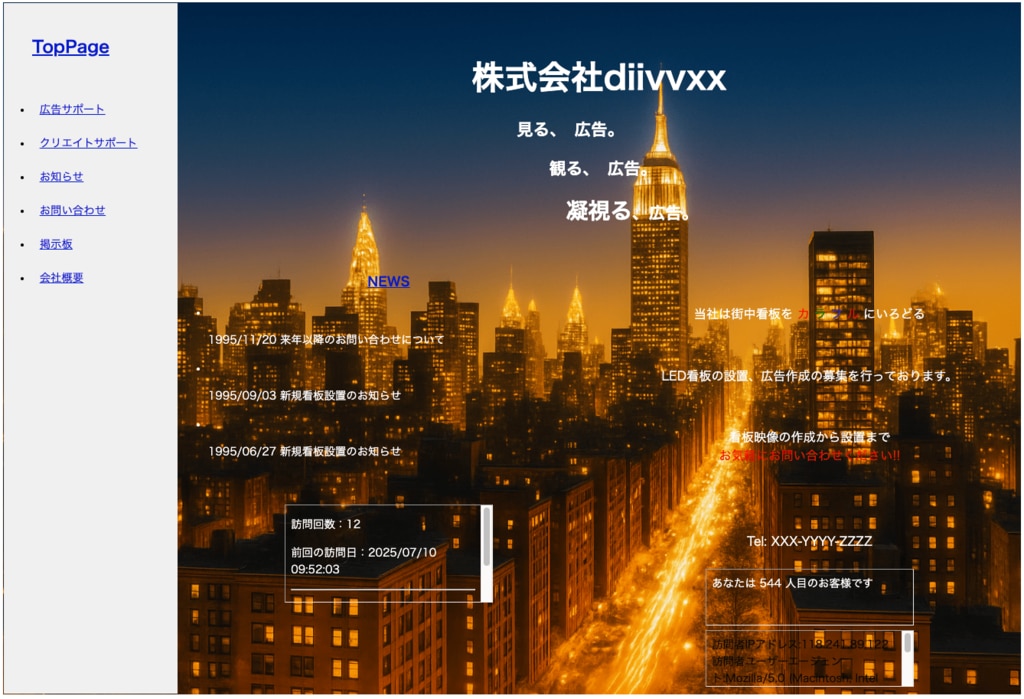

さて、これらの課題を経て、新入社員はどのようなサイトを構築したのでしょうか。

こちらが、実際に研修で制作されたWebサイトの一例です。一見懐かしいデザインですが、CGIによるアクセスカウンターやCookieを利用した訪問日時表示など、各年代の課題で実装した機能が組み込まれています。見た目の再現度以上に、このサイトを支えるインフラ全体をゼロから構築した経験こそが、この成果物の本質的な価値です。

ポイントは、「制約がある中で、どのように目的を達成するかを考え抜く」という経験を、現実の開発に近い形で積んでもらうことにあります。

実際のプロジェクトにおいても、明確な仕様が最初から全てそろっているケースはほとんど無く、実際にモックを用意しながらお客様と一緒に仕様を詰めていくことも多いです。

そのような不確定要素が多い状況でも、要望の背景を捉え、必要な機能を洗い出し、手段を選び、実装まで進められるエンジニアであることが求められます。

この研修は、その力の“土台づくり”として位置付けています。

「便利な道具の裏側」は、

誰かが知らなければならない

そもそも、なぜ「1995年」なのでしょうか。

現代の開発環境は非常に恵まれています。フレームワークや生成AI、クラウドサービスを活用することが標準です。

一方で、それらを“当たり前のもの”として使っていると、Webアプリケーションがどのように動作しているのか、またそれを支える通信やサーバの仕組みを理解しないまま運用する癖がつきやすくなります。

例えば、なぜHTTPリクエストが処理されるのか、なぜサーバーにログインしてパーミッションを調整する必要があるのか。もちろん、こうした「しくみ」に触れずに開発を進めることも可能です。ですが、トラブル対応や非定型の要望が発生したときに、仕組みを知らないままでは応用が利きません。

DIVXでは、エンジニアにとっての地力とは「何を使えるか」よりも、「仕組みを知った上で判断できるか」「未知の問題にどう向き合えるか」にあると考えています。

だからこそ、新人には、まず「仕組みに触れ、構造を知る」ための研修から始めてもらいます。そのための1995年という設定なのです。

未知の問題に遭遇したとき、どう解決するか

開発現場では日常的に未知の問題に直面します。マニュアルやドキュメントだけでは対応できない場面も多々あります。

DIVXの研修では、あえて情報が制限された「1995年」という環境を設定することで、新人エンジニアに「自分で調べ、仮説を立て、試行錯誤する」というプロセスを徹底的に体験してもらいます。

自分自身で答えを導き出す経験を積むことで、未知の問題に対する「調査力」と「解決力」を養うことを目指しています。

「なぜその仕様なのか」をプレゼンする

研修の初期段階では、「diivvxxという会社はどんな事業をしているのか」「どんなWebサイトが事業と目的に合っているのか」を自分で考え、プレゼン形式で発表するパートがあります。

これは単なるアウトプットの練習ではなく、顧客の立場に立って目的を想像し、それを機能に落とし込むまでの思考を習慣づける訓練です。

DIVXでは、実務でも仕様をただ受け取って実装するのではなく、「なぜその仕様なのか」「他のやり方はないか」といった視点で考え、提案しながら開発を進めていくことを重視しています。

その基礎となる力を、最初のプレゼンを通じて育てています。

「答え」は教えない。ただし、孤立もさせない

この研修ではメンターがつきますが、「答え」は基本的に提示しません。

Slack上で、始業・終業・途中のタイミングで進捗や課題、仮説を共有し、それに対して壁打ちや方向性の確認といったフィードバックを行うスタイルです。

研修中、「質問」は歓迎されますが、答えをもらうことがゴールではありません。自分なりに考えた上で、その妥当性を確認するプロセスとセルフマネジメント能力が重視されます。

相談の前に「仮説を立てる」「背景を整理する」といった考え方を身につけることもこの研修の狙いです。そして実際の案件においても、チームで効率的に問題解決を進めるための大切な基礎だと私たちは考えています。

実際に受講した新入社員の声

Q. | 研修で学んだことで、その後の実際の業務で特に役に立ったことは何ですか? |

|---|---|

A. | エンジニアとしてのマインドや、お客様の立場に立つという考え方がすぐに役立ちました。社会人としても重要な視点だと思います。 |

Q. | 研修を通じて同期や先輩社員とのつながりはできましたか? |

|---|---|

A. | はい。特にホームページ制作をペアで進めたことで、同期との連帯感が生まれました。アサインされた後も、たまに同期と雑談するなど、良い関係が続いています。 |

Q. | これから研修を受ける人へアドバイスをお願いします。 |

|---|---|

A. | 受け身にならず、主体的に取り組む姿勢が大切です。 |

「技術だけでなく、考え方が身についた」

研修後のアンケートでは、次のような声が寄せられています:

「telnetやCGIといった古い技術に触れたことで、今のWebの仕組みがクリアになった」

「“なぜ必要なのか”を考えてから実装する習慣がついた」

「技術面よりむしろ、報連相や相手の立場で考える力が伸びたと感じた」

中には自分なりに調べ、考え、仮説を立てて進めた結果、最後までメンターにほぼ質問せずに課題を進めた受講者もいました。

このような姿勢は、今後の実際の開発現場でも重要な力として発揮されることでしょう。

答えがない場面でも動ける人が

DIVXでの開発を支える

DIVXが求めているのは、ツールの使い方に詳しいエンジニアではなく、課題を読み解き、制約を踏まえて判断できるエンジニアです。

このオンボーディングは、そのための“入り口”として設計しています。

もちろん、研修だけですべてが完成するわけではありません。

ですが、どんな案件においても「自分で考え抜ける人がいる」という安心感は、プロジェクト全体の質と進行に大きな影響を与えると私たちは考えています。

こうして育ったメンバーが、日々の開発現場でDIVXの技術力を支えています。

永遠に続く学びだからこそ、基本姿勢を鍛える

エンジニアの世界では、新しい技術が次々と生まれ、学びに終わりはありません。だからこそDIVXは、一時的なスキルの習得ではなく、学び続ける「基本姿勢」を大切にしています。

私たちが求めているのは、単にツールの使い方に詳しい人ではなく、変化する技術環境の中でも、自ら調べ、学び続けることができる人材です。

DIVXのエンジニアは、クライアント企業からの多種多様な課題にも柔軟に対応できるように、基本姿勢である問題解決力を日々鍛えています。課題をお持ちの企業さま、ぜひ私たちのエンジニアリングチームと共に、貴社が抱える課題の解決を進めていきませんか?

また、自己解決能力を高めたいエンジニアの方、もしくは自己解決能力に自信があり更なる頂上を目指したい方、私たちのエンジニアリングチームにjoinして一緒に課題にチャレンジしませんか?